神奈川県議会議員 青木マキ

9月29日環境農政常任委員会

この日の質疑は、食品ロス削減計画、PFAS、温暖化対策等について質疑しました。

食品ロス削減計画の改定の中で示されたフードドライブのデジタル活用。

新しい事業の提案として、新しくフードロス品のショッピングサイトのようなものを作り、子ども食堂やフードバンクといった食支援団体が利用できるようにするというもの。企業がフードロス品をサイトに登録し、団体が選べば、送料だけで届けてくれる想定とのこと。寄付食品の減少に苦しむ団体としては、運用開始が待たれます。

有機フッ素化合物PFASについて

今回1番気になるのは、これまでも機会をとらえて質問してきたこの課題。

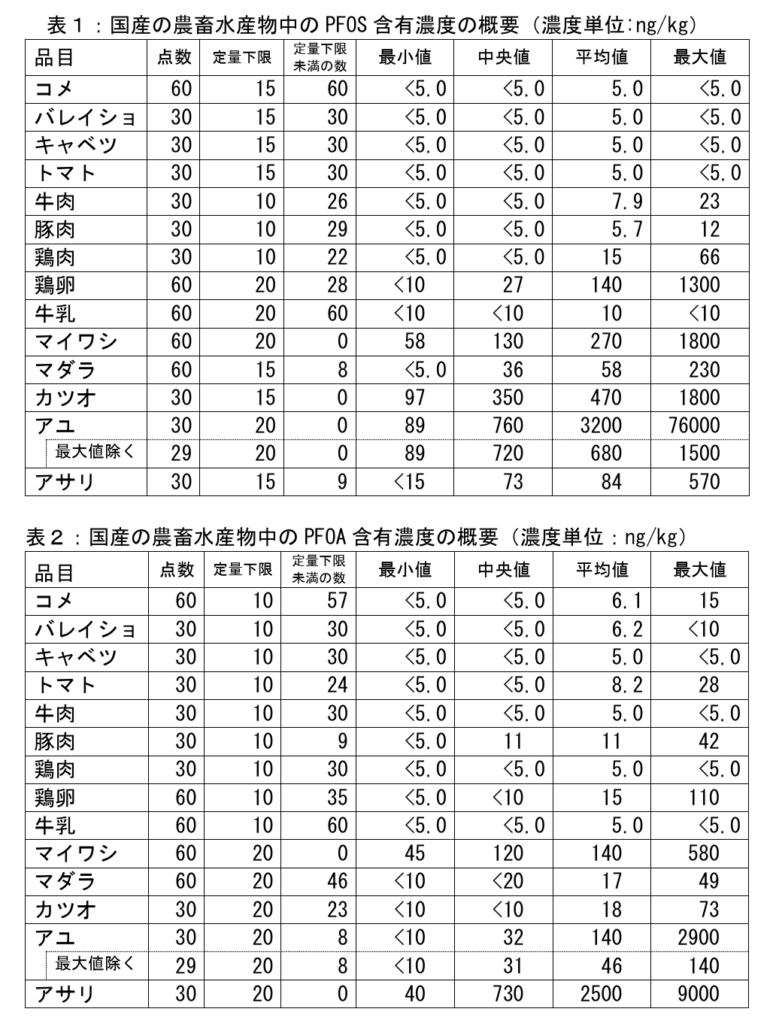

PFAS汚染については、進展はなかなかないのが苦しいところですが、先日農水省で流通品を対象とした、品目ごとの本格的な PFAS の含有実態調査が、農水省から公表されたことを受けて質問しました。

土壌から農作物にも移行があるとされているので、心配していましたが、野菜の検出は非常に少なく、ほぼ検出限界値以下。また米に関しても心配なさそうでひと安心。

と思ったら…

水産物からかなり高濃度の検出が報告されています。例えば、アユ=PFOS 76000、PFOA2900 、アサリ=PFOS 570、PFOA 9000(単位ng/kg)といった具合。

これは検出最大値なので、もちろん全てではありませんが、川底の泥を食べたり、その苔を食べたりするような魚が高いとか?推測してしまう。この高濃度のアユが全国どこの産地のものかは公表されていません。国も、県もこ

の数値を持っても、TDI(1日摂取量)20 ng/kg体重/日を超えることはないとして、健康被害はないとしています。

ですが、体重50kgの人がこのアユを100g食べたら、TDIの2.9倍じゃないのでしょうか?

神奈川県の状況では、一昨年、東京新聞と京都大学の共同調査で、相模川のカワムツから高濃度の検出があったと報道されています。最大値はカワムツの肝臓から14万ng/kg、身は29000ng/kg。こちらも厳しい数字です。この数字をTDIに照らしてどうか?と質問したら、カワムツは食用じゃないので、消費量の基準がない。と答弁。それはない。食べます。委員会は時間制限があるので、ツッコミきれませんが、なんとも気になる状況です。とにかく調査してデータを重ねていく必要があると思います。県でも、検査すべきと指摘しました。今後もこの問題。追っていきます。